도시 풍경의 참 멋은 다양성에 있다. 도시에서는 무엇이든 구할 수 있고, 무엇이든 할 수 있다. 바로 그만큼 다양한 공간들이 존재하기 때문이다. 그래서 도시의 느낌은 ‘활기찬 다양성’으로 다가서곤 한다.

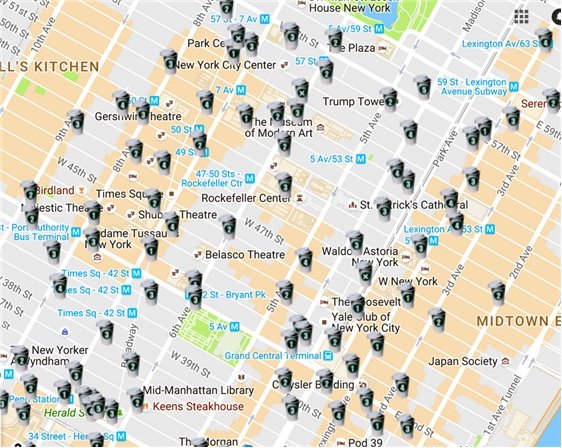

그런데 요즘 미국 도시 상업 지역을 걸으면 도시 풍경은 예전 같지 않다. 가장 큰 도시인 뉴욕은 2000년대부터 확산되기 시작했던 체인점이 더욱 더 많아지면서 한복판인 맨해튼에 있는 상업 지역은 다양성을 잃고 있다. 맨해튼 어디를 가든지 스타벅스가 즐비하다 그러나 맨해튼의 개성을 살려줬던 다양한 독립 카페들이 점점 사라져가고 있다.

이런 현상은 체인점뿐만 아니다. 전국적으로 인터넷 쇼핑이 증가하면서 맨해튼에서 다양한 물건을 팔던 가게들이 문을 닫기 시작했고 그 자리는 식당이나 술집들이 차지하고 있다.

왜 이런 변화가 일어나는 것일까? 그 이유에는 몇 가지가 있다. 우선 임대료 상승문제이다. 2010년대 미국 경제가 조금씩 좋아지면서 상업지역에서는 임대료가 지속적으로 상승하고 있다. 건물주가 바뀌면 임대료가 올라가는 경우가 많아 가게를 가지고 있다 해도 어느 정도 수익이 이를 받쳐주지 못하면 가게는 버티지 못하고 문을 닫게 된다.

상가뿐만 아리나 주택의 임대료도 많이 올라가고 있다. 활기찬 도시 중심지에 있는 주택은 지역의 특성뿐만 아니라 수요가 많기 때문에 꾸준히 가격이 상승하고 있다. 이런 이유로 상가와 사무실이 주택으로 바뀌는 경우도 있고 새 건물의 경우는 상업 면적을 축소하거나 아예 없애기도 한다.

또 다른 이유는 세대의 변화에 있다. 미국 인구 구조를 보면 1946년에서 1964년까지 태어난 베이비 붐 세대의 인구가 많은데 이 세대의 은퇴 속도가 빨라지고 있다. 이 세대의 상인들이 은퇴하면서 이 들이 활동했던 공간에 돈을 더 잘 사용하는 젊은 세대의 취향에 맞는 상업 공간들이 속속 자리를 차지하고 있다. 젊은 밀레니얼 세대는 인터넷 쇼핑에 어릴 때부터 익숙해져 있고 물건보다 ‘경험’을 사는 것을 선호한다. 그래서 물건을 팔 수 있는 가게보다는 카페나 술집에 더 많이 모인다. 손님을 잃은 가게들은 문을 닫을 수 밖에 없다. 그러나 카페나 술집의 경우 경쟁 가게가 많아진다 해도 그만큼 손님이 많기 때문에 높아진 임대료를 감당할 수 있다.

그런데 이런 현상은 뉴욕만의 현상은 아니다. 보스턴, 필라델피아, 워싱턴, 시카고, 샌프란시스코 등 전통적 중심지였던 대도시들이 비슷한 양상을 보인다. 대도시에 가깝고 젊은 소비자가 많은 대학 도시도 그렇다. 결국에는 임대료 상승, 도시 주택 수요, 인구 변화 때문에 미국 도시의 거리 풍경은 크게 변하고 있다.

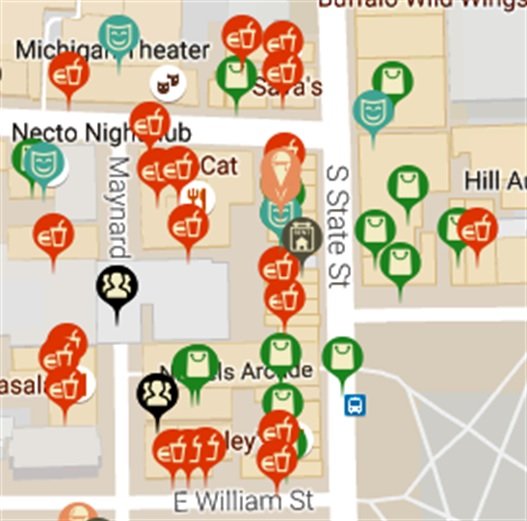

필자가 사는 미시간 주에 있는 앤아버라는 대학 도시도 그렇다. 앤아버는 필자의 고향이기 때문에 옛날 모습을 잘 기억하고 있다. 예전에는 미시간 대학교 근처에 서점이 많았고 다양한 가게들이 많았다. 그런데 지금은 서점이 거의 다 사라졌고 카페, 식당, 그리고 술집이 많이 늘었고 체인점도 흔하다.

이러한 현상은 갑작스럽게 일어난 것은 아니다. 그런데 이러한 변화의 속도가 점차 빨라지고 있어 이 변화의 속도를 따라가지 못하는 사람도 많다. 베이비 붐 세대와 그 다음 세대인 X세대가 추억을 간직했던 장소가 사라지는 것을 안타까워한다. 밀레니얼 세대는 카페와 수제 맥주 집을 좋아하지만, 주택 임대나 매입 가격 상승에 따라지 못해서 원하는 곳에 거주하지 못하고 보다 싼 주택을 찾아 이사를 자주해야 한다. 바로 이런 상황은 이 세대의 불만으로 쌓이고 이 불만은 올해 미국 대선에 폭발해 민주당 경선에 버니 샌더스 후보를 지지하는 결과로 나오기도 했다.

이런 상황에서 현재의 미국 도시를 생각하면 ‘소멸(사라짐)’과 ‘비소유(가지지 못함)’의 비관적 관점이 지배적이다. 활발한 기운찬 곳, 다양하고 신기한 곳, 꿈이 실현되는 곳으로서의 도시가 아닌 정신적인 스트레스가 만연한 장소의 대표로 도시가 돼버렸다.

그런데 여기서 한 가지 짚고 넘어갈 것은 이런 현상이 모든 도시에 해당하지 않고 일부 도시에 한한다. 상업적으로 성장하지 못한 도시의 상업 지역은 텅 비었고 새로운 식당이나 가게가 들어오면 큰 뉴스가 된다. 이런 도시는 중심가의 상업 지역이라 해도 활발하지 못하고 빈 집도 많다. 사람들이 찾지 않으니 자연히 주택 가격도 오르지 않고 임대용 주택 주인은 유지 관리에 신경을 쓰지 않아서 주택 상황이 열악하다.

가장 많이 알려진 사례가 2013년에 파산한 디트로이트이다. 이 후 디트로이트는 경제 상황이 좋아지면서 중심지에 투자가 늘어났다. 오래된 건물을 수리해서 사무실과 아파트가 계속 늘어나고 있다.

그러나 디트로이트는 아직 주거지 상황이 열악한 문제를 가지고 있다. 1950년에 디트로이트의 인구가 1,850,000 명이었는데 지금은 680,000명이다. 이렇게 인구가 급격히 감소하면서 빈 집이 많이 생겼다. 어떤 동네에는 거의 모든 집이 사라지고 몇 몇 집 만 남아 있다. 사람이 없어지면 동네 상업도 감소하고 텅 빈 상가가 많아진다. 그래서 디트로이트에는 동네에 슈퍼마켓이 없어서 자동차가 없는 사람은 식용품을 구입하기 어려운 상황이다. 이것은 결국 또 다른 ‘소멸’과 ‘비소유’이다.

문명은 도시에서 발달했기 때문에 긴 역사를 보면 도시는 원래 희망의 장소이다. 19세기와 20세기에 산업의 발전에 따라 도시가 인간의 표준 거주 형태가 되었다. 세계적으로 2005년에 도시 인구가 농촌 인구를 초월했고 앞으로 도시화가 계속될 것이다. 도시에 일자리와 희망이 있기 때문에 수많은 사람은 농촌을 떠나 도시로 간다. 한국의 경우도 1960년부터 1980년대까지 농촌에서 도시로 이동하는 ‘이촌향도’를 겪었다.

그렇다면 지금 ‘소멸’과 ‘비소유’로 몸살을 앓고 있는 미국 도시가 예외일 텐데, 한국 도시도 비슷한 상황이다. 서울은 뉴욕과 비슷하게 ‘뜨는 동네’는 임대료 상승으로 ‘소멸’ 현상이 심화되고 거의 모든 주거지에 임대료 상승으로 ‘비소유’도 만연하다. 반면에 지방 도시의 원도심은 디트로이트처럼 폐허가 되려고 한다.

해결책은 쉽지 않지만, 첫걸음은 이 시대의 현실을 인정하고 진정한 도시, ‘희망’의 상징으로 회귀해야 함을 절실하게 인식해야 한다. 그 ‘희망’을 현실화하는 정책은 그 다음이다.

로버트 파우저 robertjfouser@gmail.com 전 서울대 국어교육과 교수. 미시간대에서 일어일문학 학사 및 응용언어학 석사, 아일랜드 트리니티 칼리지 더블린에서 응용언어학 박사 학위를 받았다. 고려대와 일본 교토대에서 영어와 영어교육을 가르쳤고, 일본 가고시마대에서 교양 한국어 과정을 개설해 가르쳤다. 한국 사회를 고찰하면서 한국어로 ‘미래 시민의 조건’, ‘서촌 홀릭’을 출간했다. 취미는 한옥과 오래된 동네 답사, 사진촬영으로 2012년 종로구 체부동에 ‘어락당(語樂堂, 말을 즐기는 집)’이라는 한옥을 짓기도 했으며, 2016년 교토에서 열린 ‘KG+’ 국제 사진전시회에 사진을 출품했다. 현재 미국에서 독립 학자로서 활동을 하고 있으며 한국어로 ‘외국어 문화사’를 집필 중이다.