입국금지, 코로나 그리고 밴쿠버의 병원

봄방학 첫날이었던 지난 16일에 캐나다의 총리 트뤼도가 캐나다 국경 봉쇄령 발표했다. 18일 정오를 기준으로 캐나다 시민권자와 영주권자의 직계가족을 제외한 모든 외국인의 입국을 금지한 것이다.

지난달 한국을 떠들썩하게 했던 코로나가 캐나다에도 번지기 시작했다. 도서관, 커뮤니티센터, 놀이터, 주립공원들도 줄줄이 문을 닫았고 BC 주의 학교들은 봄방학을 무기한 연장하였다. 다들 쉬쉬하고 있지만 이미 캐나다 정부에서 발표한 확진자의 5배 이상의 코로나 감염자가 있을 거라는 이야기가 나돌고 있고, 정부의 국경 봉쇄령 발표를 시작으로 캐나다의 확진자 증가는 걷잡을 수 없는 듯 보인다.

캐나다 생활에 대한 연재 의뢰를 받았을 때는 첫 이야기를 이렇게 시작할 것이라고는 상상조차 하지 못했다. 하지만 시기가 시기인 만큼 이곳의 의료 시스템에 대한 이야기로 연재를 시작할까 한다.

캐나다는 영국의 영향으로 대부분의 사람들이 가족 주치의(Family doctor)를 두고 있다. 하지만 밴쿠버의 경우 주치의 수가 인구수에 비해 현저하게 적어 모든 사람들이 주치의를 둘 수 있는 것은 아니다. 한 명의 주치의가 관리할 수 있는 환자의 수가 제한적이기 때문에 필자와 같은 뉴커머(New comer)는 원하는 주치의의 환자 대기 명단에 이름을 올려놓았고, 연말 혹은 연초에 사망이나 이사로 인해 생기는 빈자리에 따라 대기 순서대로 주치의로부터 연락을 받을 수 있다. 하지만 순서가 되었다 하더라도 주치의와의 인터뷰를 통해 서로가 만족하는 경우에만 주치의를 둘 수 있으니 주치의를 구하는 게 여간 어려운 게 아니다.

한국에서처럼 바로 갈 수 있는 위크인 클리닉(walk-in clinic) 이용하기도 하지만 접수 후 평균 대기시간이 1시간은 족히 넘기에 아픈 몸을 이끌고 방문하기는 역시 쉽지 않다. 그렇다고 아플 때 바로 주치의를 만날 수 있는 것도 아니다. 이미 예약되어 있는 환자들이 이따 보니 아프다 생각되면 주치의를 만나기 위한 예약을 하고 평균 2~3일 후에야 주치의를 만날 수 있다. 감기와 같은 가벼운 질환은 3~4일 앓고 나면 낫는 경우가 대부분이기 때문에 많은 사람들이 병원보다는 약국에서 약을 사 먹고 집에서 푹 쉬는 게 보편화되어 있다.

그래서인지 약들이 매우 세부적으로 다양화되어있고 마트마다 약국(Pharmacy)이 매우 큰 부분을 차지하고 있으며 회사에서도 몸이 아프면 전화로 이야기하고 집에서 쉬는 콜앤씩(Call and Sick)과 재택근무(WFH, Working from Home)가 자유로운 편이다. 기침이나 열이 있는 경우 회사나 학교에 가지 않고 집에서 머무르는 자가격리를 하고 있는데 이곳 사람들은 그것이 당연한 매너라고 여기는 듯하다.

사실 가족 주치의는 전문의를 만나기 위한 하나의 단계라 볼 수 있다. 대부분의 일반 질환에 대한 진단과 처방은 가능하지만 피부과나 정형외과, 소아과 등의 각 분야 전문의(Specialist)들은 주치의를 만난 후 주치의의 추천에 의해서만 예약할 수 있다. 긴박한 질환이 아닌 이상 이러한 전문의를 만나는 데에 약 2~3개월이 소요된다.

물론 응급의 상황에서는 응급실을 이용한다. 하지만 응급실 또한 4~5시간의 대기는 기본인지라 응급실 대기 중 사망한 환자의 이야기가 종종 언론에서 거론되며 현재 의료 시스템의 문제점으로 지적되곤 한다.

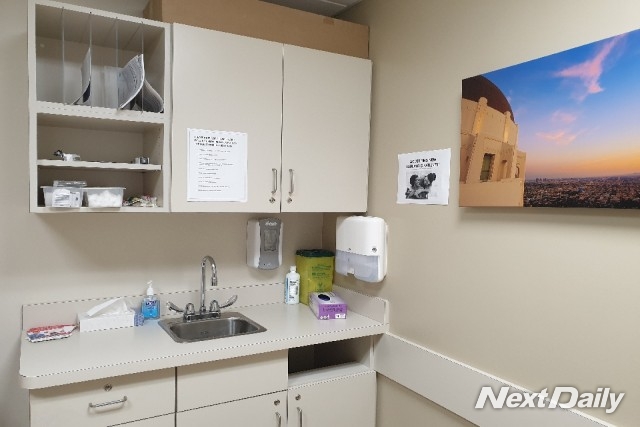

그러나 모든 것이 불편한 것만은 아니다. 병원 입원 진료를 받았던 지인들의 이야기에 따르면 진료 시 치료에 대한 자세한 설명과 함께 모든 의료진들이 친절한 응대를 받을 수 있다고 한다. 환자에 대한 배려가 기본이 되기에 입원 내내 편안하게 지낼 수 있었다는 후문이다.

캐나다로 이주하고 얼마 되지 않아 유리가 깨져 생긴 자상으로 응급센터를 방문했을 때 아직 영어가 익숙하지 않은 우리에게 천천히 또박 또박 치료 방법을 하나하나 설명하고 확실히 이해하였는지 확인하는 의사선생님을 보면서 조금 느리기는 하지만 정확하고 친절한 의료 서비스를 제공하려는 모습에 큰 감동을 받았다.

한 번은 한국에서 치료를 받고 온 앞니에 다시 염증이 재발해 신경치료가 필요했는데 덴탈에 가서 스페셜리스트 추천까지 받고 예약했지만 예약 날짜는 보름 뒤였다. 보름 뒤 예약해 둔 스페셜리스트의 병원을 가보니 첫날은 진료만을 하고 치료를 위한 날짜를 다시 예약해야 했다.

무려 한 달이라는 시간이 지난 후에야 치료를 받을 수 있었고 스페셜리스트는 미세 현미경을 이용해 나의 아픈 이를 치료해 주었다. 염증 때문에 잇몸이 퉁퉁 부어 한 달이라는 시간을 기다리는 것이 너무나도 길게 느껴졌지만 진료나 치료 자체만큼은 매우 만족스러웠던 기억으로 남아있다.

밴쿠버에는 MSP(Medical Services Plan)라 불리는 한국의 의료보험 시스템과 비슷한 제도가 있는데 밴쿠버로 입국하여 신청을 하면 입국 3개월 후부터는 MSP의 혜택을 받을 수 있다. 물론 매달 내는 비용이 있기는 하지만 MSP 카드가 있으면 치과진료를 제외한 거의 모든 비용이 무료이다. 아이의 기침으로 방문했던 병원에서 영수증조차 없이 문을 나섰을 때 MSP의 혜택을 비로소 느낄 수 있었다.

최근에는 담당 주치의가 있는 사람들을 대상으로 화상진료가 시작되었다. 지금처럼 코로나의 유행으로 병원에 가기 껄끄러울 때에 꼭 필요한 서비스라 생각된다. 친절하고 자세한 설명들과 함께 치료의 모든 부분에 환자의 동의를 구하는 의사선생님들을 보면서 조금은 느리고 답답하지만 한편으로는 이러한 것들이 이곳 캐나다의 삶이 아닐까 싶다. 우리도 천천히 아주 조금씩 이곳의 생활에 익숙해져 간다.

전혜인 라이프&컬처팀 객원기자 lifenculture@nextdaily.co.kr

전혜인 기자는 한국에서 동에 번쩍, 서에 번쩍하며 다양한 문화생활을 즐기는 슈퍼우먼이었다. 지난여름 생활의 터전을 대한민국에서 캐나다로 옮기며 새로운 도전을 하고 있는 그녀가 전하는 밴쿠버 이야기.