아이가 등교하는 뒷모습을 물끄러미 바라보다 나뭇가지 사이로 쏟아지는 햇빛을 보았다. 슬쩍 하늘을 올려다보고 주위를 둘러보는데, 정지된 사진 속 무명씨처럼 가만히 서 있는 내 자신이 보였다. 잠시 주춤했다. 이대로 나에게 주어진 린다네 2평 방안으로 돌아갈 것인가, 아니면 넓고 푸른 자연 속에서 그 일원이 되어볼 것인가.결론을 내기도 전에 이미 나는 걷고 있었다.

얼마 간당장 해결하고 파악해야 할 일상의 문제로 주위를 둘러볼 여유가 없었다. 나의 동선은 학교, 집, 마트.린다네 집 주위가 어떤 거리들과 연결돼 있는지, 주변은 어떤 모습인지 모른 채, 일주일을 보냈다. 발길을 돌리기에 그날은 어느 때보다 화창했고, 따사로웠다.

그렇게 2시간쯤 걷다 돌아가는 길에, 갑자기 멈춰 서서 우두커니 무언가를 바라봤다. 지팡이에 의지한 한 사람과 그의 앞뒤로 나란히 보조를 맞추면서 걷는 두 마리의 행복한 반려견.어디에서도 느껴보지 못한 평화롭고 안락한 에너지가 그들을 감싸고 있었다. 50미터쯤 떨어진 곳에 있어서 그들은 내 존재를 의식하지 못했다. 관객으로서 그들을 지켜본 셈이다. 그렇게 코라를 처음 봤다. 산책 친구, 영어 대화 친구로 욕심이 났으나 이내 포기했다. 코라의 모습이 영락없는 남자같았기 때문이다. 그후 두어 번 산책길에서 그들을 봤지만, 가까이에서 만날 기회는 전혀 없었다.

그 사이, 나의 생활 동선은 학교, 집, 마트, 도서관 무료 영어교실로 한 군데가 더 늘어났다. 무료하기 짝이 없는 나의 일상에 답답함을 느낄 즈음, 등굣길에서 코라를 직접 만날 수 있었다. 알고 보니 아이친구의 할머니였다. 두 아이가 먼저 학교로 발걸음을 뗀 사이, 함께 산책할 수 있느냐고 여쭈었다. 흔쾌히 “Yes, of course.” 마치 오랫동안 알고 지낸 사람들처럼 2시간 동안 쉴 새 없이 대화를 나누었다. 솔직히 말하면 나는 말했고, 코라는 들어주었다. 엄마가 세상을 떠난 후 닫아 놓았던 십 수년의 대화 보따리를 이날 풀었다. 코라가 계속해서 내 얘기를 편하게 들어주었기 때문이다.

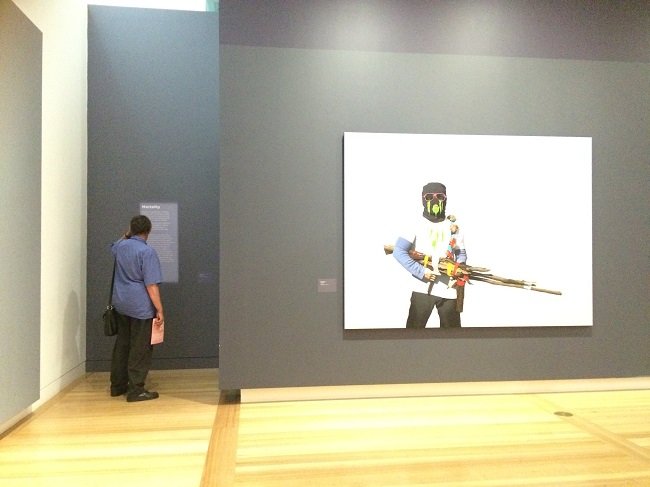

그후 코라는 소나기가 장대같이 쏟아지던 어느 하굣길에 자신의 차로 우리 아이의 하교를 도왔고, 버스로 가기에는 부담스러웠던 국립미술관에 동행해 주는 등 낯선 우리에게 따뜻한 손을 내밀어주었다. 우리는 그녀가 만난 첫 한국인이었고, 다음 해인 2015년, 그녀는 노구를 이끌고 우리나라를 처음으로 방문했다.

코라는 우리의 은인이다. 지난 2016년 1년 동안, 우리가 머물 수 있도록 방을 그저 내주었다. 사실 그녀의 제안을 받아들이기까지 6개월 이상 걸렸다. 신세를 지고 싶지 않았다. 차일피일 대답을 미루던 나에게 그녀는 이렇게 말했다. “74세인 나는 더 이상 남아 있는 욕심이 없다. 세상을 떠나는 길 위에 있는데, 무엇을 더 바랄까? 주택대출처럼 갚아야 할 빚이 없으니 국가에서 주는 연금만으로 살아도 충분하다. 너는 아직 가야 할 길이 머니 아끼면서 살아라. 그러니 더 이상 고집부리지 말고 그냥 와서 살아라.”

코라 덕분에 우리는 경제적인 부담을 많이 줄였다. 대신 나는 그녀가 관절염으로 고통 받을 때, 운전 기사 혹은 인간 지팡이가 되었고, 바쁜 그녀의 두 딸들을 대신해 그녀의 백내장 수술을 지켜본 보호자가 되었다. 그래도 코라가 보여준 배려와 인정에는 한 걸음도 미치지 못하는 것을 잘 안다. 문화와 생활 패턴이 맞지 않아 서로 불편한 점도 많았는데, 다 지나고 보니 좋은 기억과 미안한 마음만이 남았다.

두렵고 막막했던 2014년 캔버라에서의 첫 날. 고마운 한국인 부부가 있다. 남편의 지인이라는 이유만으로 아무런 대가 없이 우리에게 방과 음식을내어주었다. 그곳에 일주일을 머물면서 쉐어하우스를 구했고, 그들의 도움으로 아이의 학교 입학 절차를 순조롭게 마무리 지을 수 있었다. 가정식 백반이 사무치게 그리워질 무렵, 그들의 초대로 먹었던 두부 양념 조림과 삼겹살 구이가 잊혀지지 않는다.

그 지역 토착 원주민인 나너월(Ngnunawal) 언어로 ‘만남의 장소’라는 뜻을 지닌 캔버라. 그 이름답게 그곳에서 그들을 만났고, 그들의 베풂과 나눔의 토대 위에서 우리는 잘 지낼 수 있었다. 이제 한국으로 돌아왔다. 언제 다시 방문할 수 있을 지 기약이 없다. 제주처럼 바람이 많고, 대구처럼 연교차, 일교차가 크며, 서울에 한강이 있듯 거대한 인공호수가 있는 호주의 수도, 캔버라. 이제 엄마 없는 나의 고향보다 더 그리운 곳이 되어 버렸다.

장윤정 eyjangnz@gmail.com 컴퓨터 전문지, 인터넷 신문, 인터넷 방송 분야에서 기자로, 기획자로 10여년 간 일했다. 현재 호주의 수도 캔버라에 아이와 함께 머물면서, 두 번째로 로컬처럼 살아보는 중이다. I AM 수행과 명상하는 삶을 추구한다. 호주 원주민 애보리진의 이야기와 그들의 세계관, 미술작품에 관심이 많다. 그리고 이곳의 하늘과 구름, 별에 푹 빠져있다.